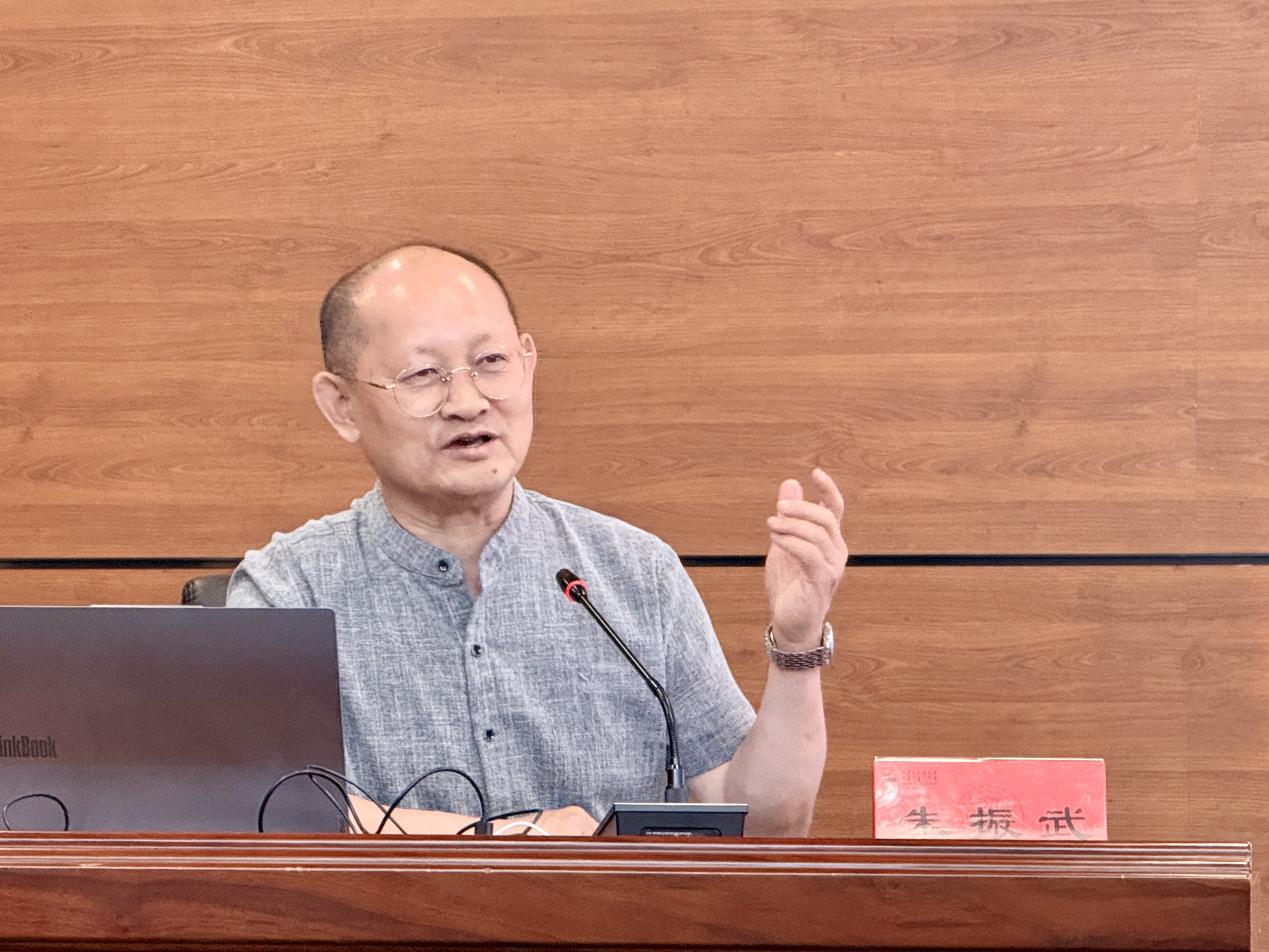

6月17日下午,我院邀请上海师范大学外国文学研究中心主任、博士生导师朱振武教授为学院师生作了题为“文学翻译的人机之战与人文学科的未来之思”的学术讲座。本次讲座由我院院长卢国荣教授主持。

朱振武教授作题为“文学翻译的人机之战与人文学科的未来之思”的讲座

讲座伊始,朱振武教授直指主题,揭开了人工智能在翻译领域面临的根本性难题——无法思考意识形态问题。他指出当前在讲述中国故事时存在的话语困境、媚态思维、失去自我的现象。朱振武教授力主在文化交流中,应秉持“平视”翻译的态度,“不仰视、不歧视”,在平等自信的立场上构建和传播中国价值。

随后,朱教授通过实证揭示人工智能在文学翻译中的局限:人工智能无法摆脱平庸翻译、无法创造灵性翻译、无法做到个性化翻译、无法对问题进行深层思考、无法培养家国情怀人才、无法实现知识增长,更无法形成自主知识体系并且产生思想。朱教授强调:“AI或可替代理工学科某些环节,却天然缺乏体验深刻文学情感、领悟文化精髓的能力,无法进行基于生命体验的‘灵性翻译’。这恰恰是文学翻译的灵魂,是译者所具备的,无可取代的核心价值。”

朱振武教授的讲座引发了在场师生强烈的共鸣和深刻的思考,现场掌声阵阵。他用坚实的学理依据、鲜活的翻译案例和充满激情的表达,清晰勾勒出文学翻译在这场人机博弈中的独特地位与不败之力,更为外语人在汹涌的技术浪潮中指明了航向。

卢国荣院长主持讲座

在讲座尾声,卢国荣院长对本次讲座进行了高度凝练与深刻总结。卢院长指出,朱振武教授精辟剖析了人工智能在文学翻译领域存在的根本性局限及其深层弊端。朱教授的论断有力地揭示了一个核心思想:在人工智能快速发展的今天,人类译者凭借其独有的文化理解力、审美创造力与价值判断力,不会被机器所替代;人文学科包括外国语学科非但不会式微,其承载思想、沟通文明、塑造价值的重要性反而日益凸显。

讲座现场

这场讲座极大提振了学院师生的学科自信与文化自信。朱教授以其深厚的学养和高瞻远瞩的洞察,坚定了每位外语人在其探索道路上继续深耕、创造价值的决心与信心——作为外语人,我们应当充满自信,深刻理解并坚守人文精神的核心价值,锤炼讲好中国故事的过硬本领。

一审:邱实 二审:贾继南 三审:卢国荣